Das Naturheilverfahren nach Sebastian Kneipp hat den Erhalt bzw. die Wiederherstellung der Gesundheit des Menschen zum Ziel.

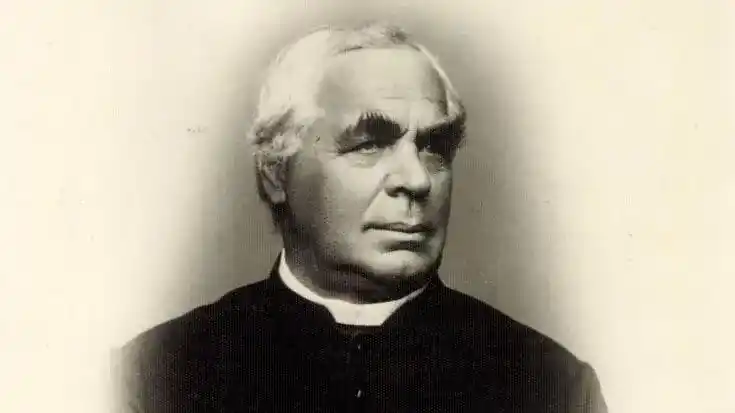

Sebastian Anton Kneipp (* 17. Mai 1821 in Stephansried in Oberschwaben; † 17. Juni 1897 in ⇒Wörishofen) war ein deutscher römisch-katholischer Priester aus Bayerisch-Schwaben, der als Kaltwassertherapie betreibender Hydrotherapeut und Naturheilkundler bekannt geworden ist. Er ist der Namensgeber der Kneipp-Medizin und der Wasserkur mit Wassertreten, die schon früher angewandt, aber durch ihn erst populär wurden.

Kindheit und Jugend

Sebastian Kneipp wurde im bayerisch-schwäbischen Stephansried, heute ein Ortsteil von Ottobeuren, als Sohn des Webers Xaver Kneipp und dessen Frau Rosina geboren. Er hatte zwei Schwestern und zwei Halbschwestern. Die Familie war arm, sodass er schon als Elfjähriger beim Vater am Webstuhl oder als Viehhirte des Dorfes arbeiten musste. Von 1827 bis 1833 besuchte Kneipp die Dorfschule in Stephansried und von 1833 bis 1839 die Sonn- und Feiertagsschule in Ottobeuren. Nachdem sein Elternhaus abgebrannt und dadurch seine Ersparnisse in Höhe von 70 Gulden verloren gegangen waren, verließ er den Heimatort und fand eine Anstellung als Knecht in Grönenbach. Ein weitläufiger Verwandter, Kaplan Matthias Merkle, nahm sich seiner an, unterrichtete ihn in Latein und bereitete ihn so auf das Gymnasium vor.

1844 wurde Kneipp in das königlich bayerische Gymnasium Dillingen aufgenommen. 1848 begann er am Dillinger Lyzeum (von 1923 bis 1971 Philosophisch-Theologische Hochschule Dillingen) ein Studium der Theologie.

Die Entdeckung der Wasserkur

Spätestens seit 1846 litt Kneipp an einer Lungenerkrankung, vermutlich Tuberkulose. 1848 entdeckte er zufällig das Buch „Unterricht von Krafft und Würkung des frischen Wassers in die Leiber der Menschen …“von Johann Siegemund Hahn in einer ab 1833/34 in drei Auflagen erschienenen Neubearbeitung von Eucharius Ferdinand Christian Oertel. Daraufhin badete Kneipp wöchentlich zwei- bis dreimal, vor allem 1849, einige Augenblicke in der eiskalten Donau bei Dillingen, nahm zu Hause Halbbäder, übergoss sich mit Wasser und wurde nach eigenen Angaben wieder gesund.

1850 erhielt Kneipp einen Freiplatz am Georgianum in München und setzte dort sein Theologiestudium fort. Tägliche Wasseranwendungen waren inzwischen zum festen Bestandteil seines Lebens geworden. Am Georgianum behandelte er zum ersten Mal heimlich Kommilitonen, die an Tuberkulose erkrankt waren. Er las Bücher über Wasseranwendungen, besuchte den Verein der Wasserfreunde und hörte dort von Vincenz Prießnitz aus Gräfenberg, der bereits seit 30 Jahren mit Wasser behandelte.

Am 6. August 1852 spendete ihm Bischof Peter von Richarz im Augsburger Dom die Priesterweihe. Bis 1855 hatte er drei Stellen als Kaplan, in Markt bei Augsburg, Boos und St. Georg in Augsburg.

Erste Widerstände

Im Februar 1853 kam es zur ersten Anzeige wegen Kurpfuscherei, da Kneipp eine cholerakranke Magd mit heißen Wickeln behandelt hatte. Er wurde zu einer Buße von zwei Gulden wegen „Vergehens gegen das Kurierverbot“ verurteilt. Ironischerweise stellte er auch dem Richter eine Kuranweisung gegen Gicht aus.

1854 klagte ein Apotheker aus Babenhausen in Schwaben Kneipp wegen „Gewerbebeeinträchtigung und Schädigung“ an. Kneipp legte dem Gericht dar, er habe stets nur Menschen behandelt, die nach jahrelanger Behandlung bei Ärzten und Apothekern keine Hilfe gefunden oder die einfach kein Geld hätten, sich einen Arzt zu leisten. Er musste daraufhin eine Erklärung unterschreiben, „fürder auch solchen Unglücklichen nicht mehr zu helfen, die angeblich keine ärztliche Hilfe mehr fanden“. Im selben Jahr brach eine Choleraepidemie in München aus und verbreitete sich in ganz Oberbayern und Schwaben.

Kneipps Vater war eines der ersten Todesopfer der Cholera in Stephansried. Als die Krankheit auch in Boos ausbrach, handelte Kneipp gegen die Unterlassungserklärung. Ihm wurde später die Heilung von zweiundvierzig erkrankten Personen zugeschrieben. Der Generalvikar beim Bischöflichen Ordinariat wurde aufmerksam und zog Erkundigungen über ihn ein. In der Bevölkerung nannte man Kneipp den „Cholera-Kaplan“. Ende 1854 wurde er nach Augsburg versetzt.

Ankunft in Wörishofen

Im Mai 1855 wurde Kneipp Beichtvater und Hausgeistlicher im Kloster Wörishofen der Dominikanerinnen, in dem heute ein Kneipp-Museum eingerichtet ist. Unter seinem Einfluss änderte sich dort das Leben. Er restaurierte die Justinakirche, baute neben anderem die Landwirtschaft des Klosters wieder auf, die seit der Säkularisation 1802 brachgelegen hatte, und gab ihr im Auftrag des Bischofs eine lebensfähige Grundlage. Er entwarf selbst ein Entwässerungssystem für nasse Wiesen, führte neue Kleesorten ein und unterwies die Schwestern im Veredeln von Bäumen und in der Imkerei. Unterdessen kamen immer mehr Hilfesuchende nach Wörishofen, die von Kneipps Therapien erfahren hatten.

Wörishofen wird zum Kurort

Im folgenden Jahrzehnt gab es während der Sommer in Wörishofen zunehmend mehr Kurgäste. Die örtliche Gastronomie entwickelte sich allmählich, und es wurden Gasthäuser errichtet.

Als 1871 Wilhelm von Preußen deutscher Kaiser wurde, wurde Kneipps Freund und Förderer Merkle Abgeordneter im Reichstag. Mittlerweile hatte auch in Deutschland die Landflucht eingesetzt. Das veranlasste Kneipp, sein erstes Buch zu schreiben, in dem er eine Lanze für die Landwirtschaft brach. 1873 traf bei Kneipp ein Schreiben Merkles ein, der ihm mitteilte, dass rückwirkend zum 1. Januar 1873 auch in Bayern die Kurierfreiheit gelte. Jedoch wandten sich Ärztevereinigungen und medizinische Kreise der Hochschulen gegen das neue Gesetz, Kneipp rückte ins Zentrum dieser Diskussion. Trotz der Kritik kamen immer mehr Kurgäste nach Wörishofen.

Ehrenbürger

Mit Beschluss vom 1. Mai 1892 verlieh die Stadt Bad Wörishofen ihrem langjährigen Seelsorger, „dem edlen Menschenfreund, für seine vielen Verdienste um die Gemeinde das Ehrenbürgerrecht“. Die in Aquarell und Deckfarben gemalte Urkunde vom 8. Mai 1892 ist im Kneipp-Museum ausgestellt.

Sebastian Kneipp wird europaweit bekannt

In den nächsten Jahren bereiste Kneipp in Begleitung von Pfarrer Aloys Stückle fast ganz Europa Eine seiner Reisen führte ihn nach Ungarn, wo er Erzherzog Joseph von Österreich und Ungarn behandelte. Erzherzog Joseph war es dann, der sich ein Jahr später beim Papst in Rom für Kneipp einsetzte.

Im August 1892 traf aus Koblenz kommend Alfred Baumgarten (1862–1924) in Wörishofen ein, der mit Zustimmung des Kneippvereins als bleibender Badearzt mit fixem Gehalt und der Verpflichtung, arme Patienten kostenlos zu behandeln, eingestellt wurde.

Zwei Monate später trafen Prior Bonifaz Reile und die ersten Patres und Brüder der Barmherzigen Brüder aus Neuburg ein. Die Barmherzigen Brüder spielten nun eine immer größere Rolle bei der Unterstützung Kneipps. Das Kurhaus Sebastianeum unter der Leitung von Prior Reile entwickelte sich mehr und mehr zum Mittelpunkt des Kurbetriebes.

Sebastian Kneipp hielt seine Sprechstunden nun dort im Sebastianeum ab. Im Jahr 1893 zählte Wörishofen insgesamt 33.130 Kurgäste sowie über 100.000 „sonstige Zuläufer und Passanten“.

Die letzten Jahre

1894 veröffentlichte Sebastian Kneipp das Alterswerk Mein Testament für Gesunde und Kranke, das 1896 um ein Codizill ergänzt wurde. Im Sommer 1894 zeigte Kneipp erste Anzeichen von Schwäche. Er erholte sich jedoch und ging bereits im Herbst 1896 wieder auf Vortragsreise. Anfang 1897 jedoch war er schon so angegriffen, dass er seine Wassergüsse nicht mehr selbst vornehmen konnte.

Man stellte einen schnell wachsenden Tumor im Unterleib fest, der auf die Gefäße drückte. Während er krank im Bett lag, stritten sich bereits die Laienbewegung und die Ärztefraktion um sein Erbe. Kneipp selbst verbrachte nun die meiste Zeit in seinem Zimmer und ließ sich mit Wasseranwendungen behandeln. Zahlreiche Ärzte kamen zu ihm und untersuchten ihn, jedoch lehnte er die einzig hilfreiche Methode, eine Operation, ab. Er starb am 17. Juni 1897 um 4:30 Uhr im Alter von 76 Jahren. Beerdigt wurde er am 26. Juni 1897 auf dem Friedhof in Bad Wörishofen.

Das Wirken von Sebastian Kneipp nach seinem Tod

Anfang des 20. Jahrhunderts war Kneipp in Nordamerika der bekannteste Deutsche nach Otto von Bismarck. Unter dem Dachverband des Kneipp-Bundes existieren heute in Deutschland über 600 Kneippvereine mit ca. 160.000 Mitgliedern. Die Bücher von Kneipp erreichten Millionenauflagen und werden auch heute noch verlegt. Im Jahre 1920 wurde Wörishofen das Prädikat Bad verliehen. Neben Bad Wörishofen gibt es in Deutschland noch weitere Kneippkurorte. Auch wo die Kneipptherapie nicht mehr angewandt wird, erinnern oft Namen an frühere Kneippkurorte. So gibt es im schwedischen Norrköping den Stadtteil Kneippbaden oder Kneippen, und außerhalb von Visby die Freizeitanlage Kneippbyn.

Im Jahr 1958 verfilmte der Regisseur Wolfgang Liebeneiner das Leben Kneipps unter dem Titel Sebastian Kneipp – Der Wasserdoktor mit Carl Wery, Paul Hörbiger und Gerlinde Locker.

Am 4. Dezember 2015 gab die Deutsche UNESCO-Kommission bekannt, dass das Kneippen als „traditionelles Wissen und Praxis nach der Lehre Sebastian Kneipps“ in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes aufgenommen wurde.

Seit 2010 wird der Geburtstag Kneipps unter dem Namen Sebastian-Kneipp-Tag als Gesundheitstag bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung geführt.

1975 wurde eine Büste Kneipps in der Münchener Ruhmeshalle aufgestellt. Geschaffen wurde sie von dem Bad Wörishofer Bildhauer Konrad Ledermann (1905–1983) In Dillingen erinnern der Kneipp-Brunnen und Kneipp-Rundweg an ihn.

Anlässlich des 200. Geburtstags gab die Deutsche Post AG mit dem Erstausgabetag 1. April 2021 ein Sonderpostwertzeichen im Nennwert von 155 Eurocent heraus. Der Entwurf stammt von dem Berliner Grafiker Veit Grünert. Dieses Postwertzeichen gibt es auch als Erinnerungsblatt mit einem Pärchen und dem Ersttagsstempel. Zudem ist ein Gedenkset mit 16 Original-Briefmarken zu Kneipp (Bund und DDR, 1978–2020, postfrisch) im Angebot. Als Numisfolder wurde eine 20-Euro-Silbermünze 925 (Randinschrift: „Die Natur ist die beste Apotheke“) mit einem Pärchen der Sondermarke und Ersttagsstempel ausgegeben, außerdem ein Numisblatt mit der 20-Euro-Silbermünze und einem Zehnerbogen der Marke und drei Ersttagsstempeln.

(Quelle: Wikipedia)